Введение: Парадокс связи.

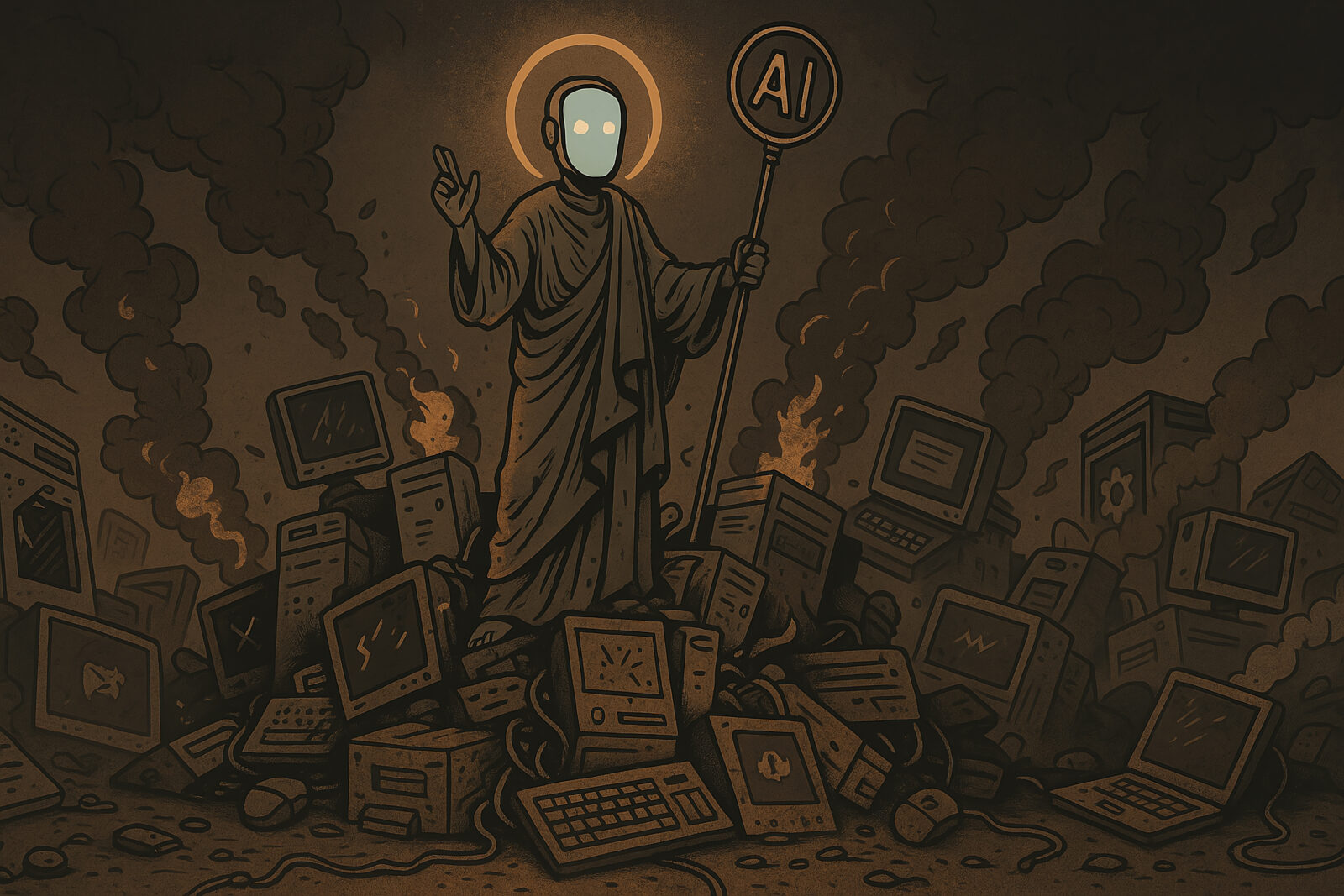

Современный человек окружён каналами связи плотнее, чем когда-либо в истории. Мы носим с собой устройства, которые позволяют мгновенно выйти на контакт с любым человеком в любой точке мира. Мессенджеры пульсируют на экранах, соцсети сыплют уведомлениями, звонки и сообщения пронизывают каждый наш день. Мы постоянно вовлечены в бесконечную циркуляцию информации, в непрерывный обмен словами, изображениями, реакциями. Казалось бы, мы живём в эпоху беспрецедентной близости, где каждый всегда «на связи».

Но парадокс в том, что в этой тотальной связанности мы как никогда одиноки. Несмотря на сотни контактов в телефоне и тысячи подписчиков в лентах, всё больше людей ощущают пустоту, внутреннюю изоляцию и отсутствие настоящего отклика. Быть окружённым голосами — не значит быть услышанным. Быть в непрерывной коммуникации — не значит быть в контакте. Мы «подключены» к другим, но отключены от чувства принадлежности и сопричастности. Между нами миллисекунды соединения, но всё чаще — годы одиночества.

И здесь рождается ключевой вопрос, с которого стоит начать: почему? Почему, имея доступ к почти любому человеку в любое время, мы всё чаще чувствуем, что рядом никого нет? Почему при избытке общения мы испытываем дефицит близости? Что именно разрушилось — и как это можно вернуть?

Историческая перспектива одиночества.

Одиночество не всегда было таким, каким мы знаем его сегодня. Раньше оно означало физическую изоляцию — оказаться вне круга, вдали от людей, в изгнании, в пустыне, на войне, в тайге. Оно было редким, но ощутимым: тогдашнее одиночество — это отсутствие человеческого голоса, отсутствия тепла у костра, невозможность быть частью племени, рода, семьи. Связь была чем-то хрупким, дорогим, жизненно необходимым. Человек вне общины рисковал не только душевным здоровьем — он буквально рисковал жизнью. Быть одиноким значило быть уязвимым перед природой, дикими животными, чужаками и собственной тоской.

Сегодня всё изменилось. Мы живём в городах, окружённые миллионами людей. Мы подключены к интернету, просматриваем чужие жизни по 100 сторис в день, читаем комментарии, участвуем в десятках чатов. Но именно в этой густоте звуков и лиц возникает новое одиночество — при избытке социального шума и полном отсутствии настоящего контакта. Мы не молчим, мы постоянно коммуницируем — и всё же чувствуем, что нас не слышат.

Это не пустота, а перенасыщенность. Не тишина, а фоновый гул, в котором теряется смысл. Мы получаем огромное количество сигналов, но всё реже — отклик, направленный именно нам, из живого внимания, а не по алгоритму.

Так формируется новая форма одиночества, характерная именно для нашей эпохи: информационное перенасыщение при эмоциональном голодании. Мы получаем слишком много данных — и слишком мало чувств. Нас видят, но не замечают. Нам пишут, но не прикасаются. С нами говорят, но не остаются.

Цифровые связи ≠ эмоциональные связи.

В нашем времени легко спутать доступность с близостью, контакт — с связью, сообщение — с откликом. Мы постоянно общаемся: пишем, читаем, реагируем, лайкаем, отправляем мемы и голосовые. Но всё чаще за этим — пустота. Парадокс в том, что цифровые технологии сделали коммуникацию легче, быстрее и доступнее, но не сделали её глубже. Более того — они часто отрезают нас от возможности почувствовать настоящую близость.

Мы поддерживаем десятки, иногда сотни контактов. Мы с лёгкостью можем начать диалог, подключиться к сообществу, оставить комментарий или отреагировать на чужую боль эмодзи. Но это не одно и то же, что разделить тишину, услышать интонацию или поймать взгляд в момент боли. Цифровое общение — часто имитация. Оно даёт иллюзию связи, но не питает нас эмоционально.

Разрыв между количеством и качеством контактов становится всё более ощутимым. Мы находимся в постоянной видимости друг для друга, но эта видимость — не равно настоящей близости. Цифровая среда позволяет нам быть в контакте, не включаясь, говорить, не раскрываясь, присутствовать, оставаясь отстранёнными.

Алгоритмы социальных платформ подстраивают нам “своих”, создают ощущение, что мы в диалоге, в сообществе, в близости. Но этот диалог — не с человеком, а с системой, не с личностью, а с контентом. Потребность в настоящей привязанности, в том, чтобы быть увиденным и принятым, остаётся неудовлетворённой. Мы всё ещё стремимся к контакту, где можно не играть, не держать лицо, не фильтровать слова — но находим вместо этого бесконечный обмен сигналами, в котором нет ни паузы, ни глубины.

В эпоху connected цифровые связи стали стандартом. Но стандартизированная связь — это не живой контакт. Она может упростить логистику, но не заменит взгляд, объятие, молчание рядом. Мы не стали ближе — мы просто стали более достижимыми. И это не одно и то же.

Типы одиночества в connected-эпоху.

Одиночество сегодня многолико. Оно больше не выглядит как человек в пустой комнате. Оно может жить в утренней переписке, в звонке, который не хочется брать, в ленте соцсети, от которой устаёшь, но не можешь оторваться. Мы окружены людьми и экранами, но испытываем пустоту, которую сложно объяснить словами. Это не одно чувство — это целый спектр состояний, каждое из которых имеет своё лицо и свою тишину.

Эмоциональное одиночество — это отсутствие людей, с кем можно быть настоящим. Не просто рассказать, как прошёл день, а сказать: «мне страшно», «я не справляюсь», «мне хочется исчезнуть» — и быть услышанным. Не получить совет или реакцию, а почувствовать, что рядом кто-то, кто выдержит твою правду. Это не про количество людей рядом. Это про ощущение: если я сейчас развернусь — за мной никого не будет.

Интеллектуальное одиночество — это невозможность вести диалог на темы, которые волнуют глубоко. Это когда ты думаешь, читаешь, переживаешь сложные внутренние процессы, но все разговоры сводятся к погоде, сериалам и распродажам. Это не высокомерие, не снобизм — это тоска по встрече на уровне смыслов. Когда хочется говорить не “о чём угодно”, а “о самом важном”, и не с кем.

Экзистенциальное одиночество — это чувство, что тебя никто не видит целиком. Люди могут знать, кто ты, чем занимаешься, как выглядишь, какие у тебя вкусы и привычки — но не знают, что ты на самом деле чувствуешь, не догадываются, что происходит за твоими словами. Ты играешь роли, чтобы быть принятым, но сам остаёшься вне контакта. Это одиночество «внутри видимости» — когда тебя видят, но не узнают.

Телесное одиночество — это нехватка физического присутствия. Это дефицит прикосновений, взгляда, совместного движения, телесного контакта. После пандемийной изоляции и перехода общения в онлайн это стало особенно заметно. Даже у тех, кто окружён людьми, тела остаются в разобщении. Но человек не только сознание — он кожа, мышцы, дыхание, энергия. Одиночество тела — это забытое, но очень реальное страдание.

Сегодня эти формы одиночества могут сочетаться, перекрываться, сливаться в одно большое внутреннее чувство: я среди людей, я на связи, но меня нет ни у кого по-настоящему.

Ложное чувство принадлежности.

В эпоху connected стало возможным чувствовать себя частью чего-то — и при этом не быть с кем-то. Это одно из самых коварных ощущений: когда ты вроде бы в кругу, в потоке, в контексте, но внутри — холод и изоляция. Социальные сети, чаты, форумы, комьюнити — всё это создаёт видимость включённости, где мы как будто «среди своих». Мы видим, как кто-то делится новостями, кто-то — чувствами, кто-то — болью. Мы читаем, реагируем, пишем в ответ. И кажется, будто мы в контакте. Мы в группе. Мы не одни.

Но это чувство часто оказывается иллюзией принадлежности. Мы не в настоящей связи — мы в информационном пространстве, где каждый говорит, но никто не слушает. Мы взаимодействуем, но не включаемся. Мы получаем реакции, но не отклика. Мы присутствуем в лентах, но не в жизнях.

Это похоже на то, как стоять в толпе и кричать — не потому что хочешь сказать что-то важное, а потому что страшно молчать. Ты боишься исчезнуть, если тебя не будет видно. И в какой-то момент ты понимаешь: толпа не ответит. Она отзовётся лайком, смайлом, перепостом — но не теплом.

Этот феномен можно назвать «вечно доступное отсутствие». Человек всегда онлайн — но всегда далёк. Он может мгновенно ответить, но не способен быть рядом. Он включается в коммуникацию, но остаётся в своей капсуле. Мы как будто друг у друга в жизни — но всегда через стекло.

И в этом — самое болезненное. Мы живём в мире, где чувство «я с кем-то» доступно нажатием кнопки. Но принадлежность, которая по-настоящему питает, не возникает из доступа. Она возникает из вовлечённости, времени, внимания и риска быть уязвимым. Всё, что соцсети делают максимально простым — настоящая связь делает сложным. Но только она даёт опору.

Технологии усиливают одиночество, если…

Нам обещали, что технологии соединят нас. И в каком-то смысле — так и произошло. Мы можем общаться без границ, видеть, как живут другие, делиться моментами жизни в реальном времени. Мы получили инфраструктуру связи, о которой не могли мечтать ни одна культура до нас. Но с ней пришёл побочный эффект: когда технологии подменяют собой контакт, они начинают усиливать одиночество.

Они усиливают его, если становятся суррогатом, а не мостом. Если мы всё чаще предпочитаем отправить стикер вместо слов, сделать сторис вместо разговора, оставить реакцию вместо присутствия. Удобство заменяет заботу. Мгновенность — внимание. Мы общаемся чаще, но меньше включаемся. Отношения становятся транзакциями — короткими, формализованными, поверхностными.

Одиночество усиливается, если мы теряем навык строить офлайн-связи. Если живой диалог становится неудобным, глаза в глаза — тревожными, а тишина — пугающей. Мы разучиваемся быть рядом физически, эмоционально, энергетически. Там, где раньше были разговоры — теперь поток сообщений. Там, где раньше было молчание — теперь push-уведомление.

И, наконец, технологии усиливают одиночество, если наша коммуникация сводится к ролям, маскам и сигналам, а не к уязвимости. Мы тщательно выбираем, что показать, чтобы быть «нормальными», «интересными», «в контексте». Мы репетируем себя, создаём образы, прячем живое за фильтрами. Мы на связи — но не в себе. И чем больше сигналов мы посылаем, тем страшнее становится вдруг показать себя настоящим — без упаковки, без подготовки, без защиты.

Да, технологии — это инструменты. Они не виноваты. Но в том виде, в каком мы их используем, они часто становятся фильтром от близости, а не её каналом. Они создают иллюзию общения, которая всё больше вытесняет его реальное содержание. И в этой иллюзии мы остаёмся одни — не потому что никого нет, а потому что никто не доходит до сути.Что усиливает одиночество?

Одиночество — не просто результат отсутствия людей рядом. Это результат среды, где невозможно быть собой среди других. Где всё устроено так, что близость — неестественна, а откровенность — риск. Даже если у тебя есть контакты, семья, коллеги, пара — это не означает, что у тебя есть пространство, где можно быть настоящим.

В современном мире одиночество усиливается, в первую очередь, культурой продуктивности. Нам постоянно транслируют: важно быть занятым, результативным, эффективным. «Нет времени на разговор — только задачи». Общение, которое не ведёт к цели, кажется праздным, а чувства — помехой. Эмоции уходят в тень, уязвимость прячется. Ты можешь быть рядом с людьми, но если между вами только функциональность — ты всё равно один.

Дополняет это идеология индивидуализма. Она внушает: ты сам ответственен за всё. За успех, за решение проблем, за то, чтобы быть счастливым и «в ресурсе». Просить поддержки, быть слабым, зависеть — стало почти неприлично. Внутренняя изоляция становится правилом, а не исключением. Ты сам — даже в самых тяжёлых моментах. Это преподносится как сила, но по сути — это отказ от связи.

Следующий слой — токсичный позитив. В нашей культуре нет пространства для боли. Надо «мыслить позитивно», «фокусироваться на хорошем», «не драматизировать». В результате человек, испытывающий страдание, замыкается. Он не хочет быть обузой, «грузом» или «негативным фоном». И вот он молчит. И молчит. Пока боль не становится хронической. Пока одиночество не становится фоном.

И, наконец, всё это подпитывается страхом быть слабым, неудобным, неидеальным. Мы так долго подстраивались под ожидания, что разучились показывать себя живыми — с усталостью, тревогой, сомнениями. Но именно в этих состояниях рождается связь. Не в образах, а в трещинах. Не в силе, а в хрупкости. Когда боишься быть собой — ты обречён быть один.

Одиночество не всегда результат отсутствия людей. Чаще — это результат невозможности быть настоящим даже среди близких. Когда говорить правду — страшно. Когда просить помощи — стыдно. Когда молчание — безопаснее, чем риск быть непонятым.

Можно ли быть одиноким среди близких?

Да. И именно это одиночество — самое болезненное. Потому что в нём нарушается не логика, а доверие. Когда ты один — ты знаешь, что никого рядом нет. Но когда рядом кто-то есть, и ты всё равно чувствуешь себя одиноким — это ломает внутри. Это одиночество в присутствии. Оно не связано с расстоянием, оно живёт в разрыве между телами, которые рядом, и душами, которые далеки.

Можно спать в одной постели — и годами не быть услышанным. Можно говорить каждый день — и ни разу не сказать то, что действительно важно. Можно делить быт, детей, кредиты, отпуск — и не делить себя. Потому что нет доверия. Потому что нет привычки быть настоящими. Потому что страшно. Потому что никто не научил иначе.

Одиночество в отношениях возникает, когда контакт становится формальным. Всё сводится к логистике: «что купить?», «во сколько забрать?», «где встречаемся?». Эмоции вытесняются как неэффективные. Чувства — это неудобно, они мешают рутине. И если вдруг ты решаешься заговорить о боли, тревоге, пустоте — это вызывает раздражение. Или неловкость. Или молчание.

Так мы привыкаем жить рядом, но не вместе. Общаться, но не быть в контакте. Делить время, но не реальность. Именно в таких «близких» отношениях одиночество становится особенно острым. Потому что ты вроде бы не один — и тебе вроде бы даже никто ничего не должен — но внутри появляется дыра, которую невозможно объяснить.

Это одиночество ломает изнутри. Оно обесценивает саму идею близости. Ты начинаешь думать, что, может быть, связи вообще не бывает, кроме как в фильмах и книгах. Что ты требуешь слишком многого. Что ты сам сломан.

Но, может быть, ты не сломан. Может быть, просто рядом не тот человек. Или тот, но без навыка быть по-настоящему. Или просто вы оба устали прятаться. И пока вы не выйдете из ролей, из молчания, из обид — настоящая связь не появится. А без неё — будет только это: одиночество вдвоём.

Что может быть противоядием.

Одиночество — не только боль, но и зов. Это внутренний сигнал, что связь утрачена. Что нужна точка опоры, где тебя не оценят, не отформатируют, не просканируют — а просто примут. Где ты можешь быть не сильным, не продуктивным, не удобным — а просто собой.

Противоядием одиночеству не станет ещё один чат, ещё один сервис, ещё одна публикация в надежде на отклик. Оно не лечится количеством. Противоядием может быть только настоящая связь — живая, неловкая, телесная, честная, требующая времени и участия.

Это может быть осознанное отношение. Не идеальное — а присутствующее. Где есть место не только любви, но и молчанию, страху, раздражению. Где можно быть несовершенным, сложным, уставшим — и не терять контакт. Это отношения, в которых важнее не что ты говоришь, а как ты рядом. Где есть внимание, а не только слова. Где ты знаешь: если всё рухнет — тебя не оставят.

Это может быть тело — как способ выйти из головы, из тревожного круга мыслей. Танец. Объятия. Совместное дыхание. Прикосновения. Всё то, что возвращает ощущение: я есть, я чувствую, я не один. Мысль может врать, тело — нет. Если ты в движении с другим — одиночество начинает таять.

Это может быть терапия или группа, где можно впервые в жизни сказать вслух то, что всегда было внутри. И никто не убежит. Никто не поправит. Никто не скажет “не грусти”. Просто будут рядом. Впервые — рядом с тем, что ты привык прятать.

Это может быть искусство — музыка, слова, рисунок, голос. Когда ты видишь или слышишь что-то, что говорит за тебя. Когда песня звучит как твоя исповедь. Когда текст чужого человека кажется написанным изнутри тебя. Это связь не с конкретным человеком — а с человечностью.

И, наконец, это может быть тишина и контакт с собой. Потому что иногда одиночество — это не сигнал “меня никто не любит”, а крик: “я сам себя давно не слышу”. Иногда нужно не кто-то, а пауза. Пространство, где ты можешь снова стать собой, без роли, без давления, без бегства. И тогда, только тогда, становится возможным снова приблизиться к другим.

Заключение: быть connected — не значит быть связанным.

Мы живём в мире, где слово «связь» стало частью технического словаря. Устройство подключено — значит, работает. Человек в онлайне — значит, доступен. Мы научились соединять устройства, аккаунты, расписания — но не себя. Не друг с другом. Не по-настоящему.

Быть connected — значит быть на связи. Но это не означает быть связанным. Быть связанным — это значит быть увиденным. Это значит, что кто-то знает не просто твоё имя и номер, а твою боль, твою радость, твою внутреннюю географию. Быть связанным — это значит, что можно молчать, и тебя всё равно чувствуют.

Цифровая эпоха дала нам беспрецедентный уровень доступности. Мы можем говорить с кем угодно, когда угодно, сколько угодно. Но это не гарантирует смысла, глубины, присутствия. Технологии дают каналы. Но сами по себе — они не дают связи. Потому что настоящая связь требует другого: времени, внимания, смелости, уязвимости.

Она требует, чтобы ты был неэффективным. Медленным. Настоящим.

Чтобы ты не боялся быть не в форме.

Чтобы ты не исчезал, когда рядом становится тяжело.

Чтобы ты не заменял объятие реакцией, боль — шуткой, тишину — гифкой.

Настоящая связь — это не статус «онлайн». Это выбор быть рядом. Не из вежливости. Не из страха. А из любви.

Из желания быть в жизни другого человека не интерфейсом — а живым откликом.

И в мире, где все доступны, особенно ценно уметь быть настоящим. Быть — не просто connected.

Быть связанным. По-настоящему.

С собой. С другим. С жизнью.