Мы живём в странную эпоху. С одной стороны — языковые модели, генерирующие код, картины, музыку и мысли. С другой — базовые прикладные программы, которые не могут сохранить свои настройки после перезагрузки. Пока один нейрон обучает другой, ты не можешь нормально распечатать документ, потому что система считает, что у тебя три принтера при этом один из них виртуальный, хотя ты вообще никогда не покупал ни одного. Тем более виртуальный.

Мы мечтаем о цифровом боге, но при этом боимся трогать конфиг CUPS, чтобы не умерла вся система печати. Мы строим архитектуры микросервисов в Kubernetes, но до сих пор не победили зависание Bluetooth-наушников. На каждом шагу — кривой, еле живой софт, решающий 99% задач, пока хайп вокруг ИИ продолжает пылать.

AI как культ, который скрывает гниль

Нейросети сегодня — это как церковное благословение на гнилую плоть софта. Они обещают избавление от рутины, автоматизацию всего, улучшение UX, помощь в отладке. На деле? Чат-бот в банке не может понять «хочу закрыть счёт» и предлагает тебе взять ипотеку. AI-поддержка вместо техподдержки, AI-дизайн вместо нормального дизайна, AI-интерфейсы, которые не понимают человеческой логики. При этом всю тех поддержку уволили к хуям еще позавчера.

Всё больше ощущается, что нейросети стали заменой инженерного труда. Вместо того чтобы починить поиск, мы добавим к нему AI. Вместо оптимизации интерфейса — натянем нейросетевой ассистент. Вместо устранения ошибок — пусть GPT подскажет, как их обойти. Чем не техно-магию вызывать?

Софт, который решает всё, но работает как говно

Большинство задач пользователя решается давно написанным софтом. Только работает он как после ядерной войны. LibreOffice не может адекватно экспортировать таблицу в PDF. GIMP напоминает фотошоп, но если бы он родился в подвале с лоботомией. 1С — это Excel, который сожрали черви, а потом добавили программирование на русском.

Ты не можешь нормально перетаскивать файлы между двумя окнами. Сканер теряется при подключении. Звук внезапно идёт в монитор, хотя у тебя воткнуты наушники. И каждый раз, когда ты думаешь: «Ну, вот, теперь-то точно пофиксили», — выходит апдейт, и всё ломается заново. И ты снова в привычном круге ада.

Линуксовый зоопарк: дистропипец в каждой директории (да, директории, потому что папки только в Windows и macOS)

О, хочешь стабильности? Тогда готовься. Fedora ломается каждые полгода. Arch просит тебя собрать ядро самому и еще пол системы вдогонку, пока Debian говорит: «Я не обновлялся с 2015, но жив». Ubuntu тихо ставит Snap, пока ты не смотришь. Gentoo — извращение, где ты компилишь всё, потому что можешь, даже мир. NixOS — секта. Slackware — мумия.

Каждый дистрибутив со своей философией, системой пакетов, багами, документированием через задницу. Ни один не поддерживает всё из коробки. Звук надо настраивать руками. Принтер — шаманскими танцами. Обновление системы — лотерея с последствиями. И всё это ради свободы. Да, забыл про медиакодеки — проебал их установить и котиков на ютубе хер посмотришь.

А DE? Графические оболочки — будто из ада. XFCE — эстетика 2006 года. KDE — бездна настроек, где каждый пункт — телепорт в другой мир. MATE — зомби GNOME2. Cinnamon — клон клона. LXQt — настолько лёгкий, что забывает отрисовать курсор. GNOME хоть держится, но тоже с причудами.

FreeBSD: почти забытый донор органов

Мало кто любит FreeBSD. Но все используют его потроха. Сетевая подсистема — оттуда. Контейнеры — из jails. pf — огонь. Надёжность? Почти религиозная. Только саму систему никто не трогает. Потому что графическая подсистема — тащится из Linux. Wi-Fi драйвера — тоже. Потому что отстали, и в одиночку уже не вывозят.

GUI там, конечно, есть. Те же DE, что и в Linux: GNOME, XFCE, KDE. Только живут они на грани. Потому что один X-сервер может не стартануть из-за банального несовпадения версий. Потому что HAL устарел, а dbus не всегда работает как надо. Потому что мышка может внезапно перестать работать, если обновить ядро. А ты ведь просто хотел браузер открыть.

FreeBSD — это как старый профессор: знает всё, на нём строят теорию, но как только надо подключить HDMI — зовут молодого практика с Arch Linux. Она прекрасна в теории, надёжна в серверной, но на десктопе — это вечный бой с ограничениями, совместимостью и адом зависимостей.

Windows: эстетика деградации

CMD.EXE всё ещё жив. PowerShell — больная XML-машина. Настройки — наполовину старые, наполовину новые. Панель управления жива, но скрыта. Контекстное меню двойное. UI как будто проектировали в аду и увольняли дизайнеров прямо в процессе.

Windows 11 — как Win95 в новой шкуре. Ничего не работает одинаково. Настройки звука иногда ведут в никуда. Печать может сломаться, если у тебя неправильный драйвер, который был заменён автоматически, потому что «новый лучше» в репах M$. Скрипты в PowerShell могут зависнуть от одного пробела. CMD — просто позор.

macOS и Apple: райский сад с изгнанием

Apple создала идеальный закрытый сад, где всё красиво, гладко и вроде как работает. Пока ты не захочешь выйти за пределы. Пока не попробуешь использовать что-то своё. Пока не столкнёшься с тем, что Apple решила: «Это больше нельзя».

Каждый апдейт macOS приносит не только новые фишки, но и новые ограничения. Всё ради безопасности. Ради контроля. Ради замыкания экосистемы. Система считает, что ты гость в своём собственном компьютере. Запреты на запуск неподписанных приложений. SIP. TCC. Защищённый раздел. И если ты вдруг хочешь поставить что-то, что Apple не одобрила — готовься воевать с системой.

Хочешь просто запустить старое приложение? Оно не запускается, потому что Rosetta. Хочешь заменить системную утилиту? SIP. Хочешь пробросить девайс в виртуалку? Kext подписи. Хочешь запустить старую версию Xcode? Она конфликтует с новой, но при этом новая не открывает старые проекты. И попробуй найти архивы на сайте Apple — удачи, воин.

iOS — вообще концлагерь. Там даже по Bluetooth нельзя нормально передать файл, если это не через iCloud. Монополия на аксессуары, приложения, API. Монополия практически на всё. Ты должен жить по правилам корпорации, иначе будешь изгнан из сада с белыми рамками.

Safari — браузер из параллельной реальности. Обновляется по-своему, отстаёт от стандартов, ломает половину современного фронтенда, зато красиво рисует шрифты. Он нужен только потому, что без него не работает App Store. WebKit — священная корова, которой нельзя трогать, иначе рухнет iMessage.

Finder? Его логика была создана шаманами. Enter не открывает файл/директорию, а дает возможность переименовать элемент. Хочешь открыть папку — корячься в Cmd + O.

А уж Xcode — это отдельная пытка. Один из самых громоздких IDE, который при этом может упасть от случайного пробела в настройках проекта. Обновления — как нож по горлу: старые версии не поддерживаются, новые могут поломать весь билд. Тестирование — агония на симуляторах, которые с каждой версией становятся всё медленнее. Подсветка синтаксиса и разные шрифты по тексту аж кричат о радужном настоящем компании.

Apple строит свою экосистему как ловушку: сначала красиво и удобно, а потом ты замечаешь, что за каждым действием — молчаливое «только с нами, только через нас, только у нас». И выхода, кроме как полностью уйти — нет. И тут ты вспоминаешь старый MacBook, на который можно было поставить всё что угодно. И понимаешь: тебя медленно, но точно выдворяют.

Корпоративное ПО: гиганты говна

Внутри большинства крупных организаций живёт софт из параллельной вселенной. SAP, 1С, Oracle Forms, SharePoint 2007, кастомные ERP — всё это работает, потому что никто не решается его трогать. Интерфейсы — Windows NT из сна шизофреника в альтернативном состоянии. Функционал — из ада. Любое обновление — риск потерять всё.

Легенды рассказывают о скриптах, которые запускал только один человек, и он уволился. О макросах, без которых CRM падает. О документации, которой нет. Этот софт не развивается. Он просто висит как гнойник, покрытый витринами и интеграциями, которые ничего не делают.

1С — это вообще отдельный вид зла. Система, в которой можно писать бизнес-логику на русском языке, но понять её потом не может даже автор (но не филолог). Всё завязано на контексте: открыл форму не той кнопкой — получил другое поведение. Протестировать — невозможно. Настроить — можно, но только один раз. Потом трогать нельзя, иначе всё упадёт.

SAP — бюрократический кошмар, обёрнутый в терминальные окна и тренинги по 40 часов. Каждый модуль — как отдельное государство со своими законами. Там можно запрограммировать всё, но чтобы это работало — нужно три консультанта и шаман с бубном.

SharePoint — кладбище идей. Никто не знает, зачем он нужен, но без него нельзя. Это как домовой в офисе: живёт в серверной, пугает админов, и все делают вид, что он полезный. Добавить новую форму? Сломаешь две другие. Права доступа? Никогда не работают правильно. Визуальный редактор? Только если ты мазохист.

А кастомные CRM на .NET — это вообще варево из боли. Интерфейс — реликт древности. Код — монолит в монолите. SQL-запросы пишутся прямо в кнопках. Половина логики завязана на поведение Internet Explorer. Попробуешь обновить .NET — сломается половина системы. Попробуешь тронуть форму — привет, NullReferenceException.

Корпоративный софт живёт по своим законам: он стар, глючен, но незаменим. Его не любят. Его боятся. Его не документируют. Его латают изолентой и молитвами. И когда кто-то говорит «давайте обновим систему», в зале наступает тишина, потому что все помнят последнюю попытку. А с тех пор — никто больше не возвращался.

ARM, x86 и проклятие совместимости

Четыре версии x86-64. x86-64, x86-64-v2, v3, v4. Ни один дистр не использует максимум. Всё компилится под старьё из 2003 года. AVX512 неактивен, потому что «вдруг у кого-то старый Pentium». Intel недавно сделал потугу похоронить легаси в кремнии, но обосрались и похоронили столь прекрасную инициативу. ARM на десктопах — топчется. Apple M1 — в своей экосистеме. Всё остальное — как получится.

Хочешь оптимизации под своё железо? Собирай руками. Хочешь стабильности? Получай отставание. Хочешь совместимость? Привет, legacy.

Web: браузер как виртуальная ОС из ада

Когда-то браузер был просто окном в интернет. Сегодня — это полноценная виртуальная операционная система, только сделанная на костылях, скотче и латыни времён упадка Рима. Каждый сайт теперь — это 300 мегабайт фронтенда, 10 мегабайт JSON, 4 видеофона и React-компонент, который рендерит надпись «Добро пожаловать». Исходники Chrome весят ТРИ сука гига!

JS-фреймворки плодятся быстрее клопов. Vue, React, Angular, Svelte, Solid, Qwik, Remix, Preact — и это только то, что всплыло на поверхности. Каждый тянет за собой целую церковь зависимостей. Один модуль может потребовать другой, который в свою очередь требует left-pad, uuid, is-even, is-odd, normalize.css, sass, stylelint и три версии Babel.

Ты хочешь просто открыть сайт, а вместо этого браузер поднимает себе кластер. npm install — как приговор. Если работает — это чудо. Если нет — ты пойдёшь гуглить, как удалить node_modules размером в 1.2 ГБ и пересобирать кеш. npm audit fix иногда просто уничтожает проект, заменяя одни уязвимости на другие.

Стили? Tailwind — свежий фетиш: классы по 10 слов, логика в названиях, и всё это компилируется в CSS размером с Майн Кампф. UI фреймворки вроде ChakraUI или Material выглядят современно, но ломаются от нестандартного размера шрифта. А ещё — адаптивность. Каждый второй сайт на мобильном превращается в танцующее недоразумение с вылезшими за края кнопками и анимациями, которые тормозят даже на MacBook Pro. CSS шаблона в WordPress 4000+ строк кода, ебануться!

А браузеры? Safari не умеет рендерить половину CSS-фишек, остальная половина в testing. Firefox борется за жизнь. Chrome — жрёт память так, будто ты рендеришь Netflix в 8K. Edge — тот же Chrome, только с фирменной болью от Microsoft. Браузеры стали отдельной платформой, где всё должно быть «как приложение», но работает как глючный слайд-презентатор с автосохранением на проклятом таймере. Яндекс-браузер, тут я пожалуй просто промолчу.

Каждый сайт — это как запуск ракеты: ты не знаешь, полетит ли. А если полетит — упадёт ли при скролле. Всё сделано «по лучшим практикам», но ощущается как пещера из говна и палок, которую облепили неоном и назвали «современный веб». Потому что так теперь принято.

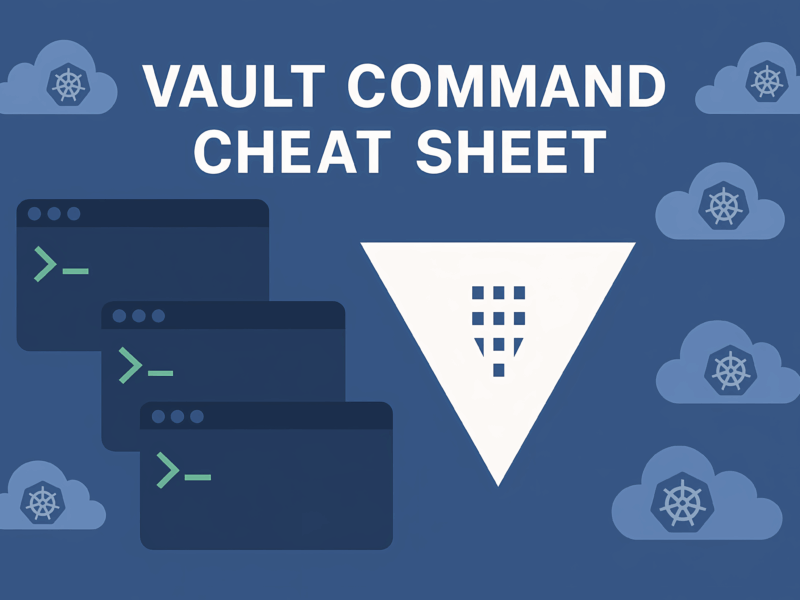

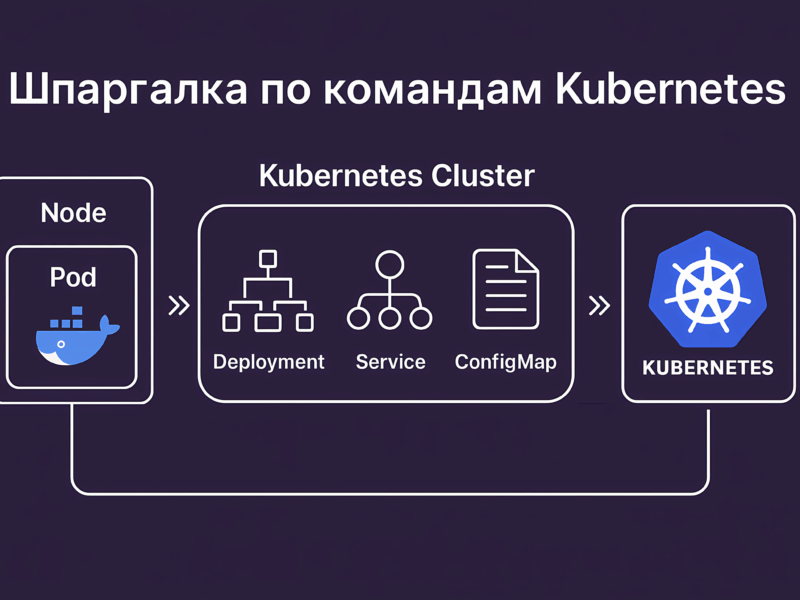

DevOps и CI/CD: священные YAML и жертвы в GitLab

DevOps — это когда ты пишешь инфраструктуру как код, чтобы потом читать её как древние письмена. CI/CD — это храм на костях упавших пайплайнов. YAML — твой жрец и палач одновременно. Пропустил пробел — упал билд. Неправильно вложил отступ — терраформнул себе в прод баг.

Ansible — будто создавался для пытки фронтендера, решившего накатить nginx. Утек в народ SSH-ключ — тебе и твоей инфре песда. Bash-хаки, переменные в кавычках, инвентори-файлы, которые разрастаются как опухоль. Terraform — великий уравнитель, пока у тебя не исчезнет state. Тогда начинается та же магия, только с криками. Сломал dependency graph? Откат невозможен. Сломал provider? Привет, полный пересоздание.

Puppet — это как религиозный культ, только вместо молитв — манифесты. Ты пишешь на языке, который выглядит как Ruby, но это не Ruby. Это DSL, который притворяется, что он понятен. Ты объявляешь ресурсы, которые должны быть в определённом состоянии, а Puppet обещает их туда привести. Иногда он даже выполняет обещание.

Но чаще всего ты получаешь загадочные ошибки. «Could not find class» — хотя класс прямо перед тобой. «Duplicate declaration» — хотя ты уверен, что объявил всё один раз. «Dependency cycle» — и теперь ты рисуешь граф на бумаге, пытаясь понять, где замкнулась цепочка. А потом оказывается, что проблема в модуле, который ты не трогал, но он зависит от другого, который ты обновил.

Puppet-модули — это отдельный вид боли. Форки форков форков. Каждый со своей версией, своими патчами, своими багами. Ты хочешь установить nginx? Выбирай из 20 модулей, каждый из которых работает по-своему. А потом выясняется, что нужный тебе параметр не поддерживается, и ты пишешь свой модуль, который через год станет ещё одним заброшенным форком.

Puppet Enterprise — это когда ты платишь за то, чтобы получить GUI, который показывает те же ошибки, но с красивыми графиками. PuppetDB — хранилище фактов, которое периодически забывает, что оно хранилище. Hiera — иерархия данных, где ты никогда не уверен, откуда берётся значение переменной, потому что оно может прийти из 10 разных мест.

И всё это работает. Иногда. Когда звёзды сошлись, агент не упал, сертификаты не протухли, а манифест не содержит опечаток. Puppet — это инфраструктура как код, где код выглядит как заклинание, а инфраструктура — как результат этого заклинания, произнесённого с акцентом.

Jenkins — вечный старик. Живёт, потому что никто не решается его убить. В нём по 500 джоб, 300 переменных окружения, 20 shared libraries, и один-единственный человек знает, как всё это работает. GitLab CI — красивая картинка и 20-страничный .gitlab-ci.yml, где если забыть rules: — вся цепочка пойдёт не туда.

Helm Charts — YAML в YAML’е. Шаблоны на шаблонах. Kustomize — для тех, кто хочет ещё глубже. Ты перестаёшь понимать, где у тебя под, где сервис, где ingress, и почему всё это перекрывается патчем, который ты не писал. Kubernetes — как город-призрак: всё выглядит знакомо, но каждый элемент хочет убить тебя. И он уже как раковая опухоль — в каждой компании, в каждой вакансии. Его боготворят, на него дрочат HR’ы, читая очередное 100500-е резюме сквозь блюр нарощенных ресниц.

CI/CD — это не pipeline, это обряд. Это сатанинская литургия, где ты каждый день надеешься, что билд соберётся, не зависнет, не схавает чужой артефакт, не выкатит в прод старую версию по тэгу v666.0-debug-final-FINAL2. И если всё работает — ты не радуешься, ты боишься. И спасаешь себе жизнь сбагривая ответственнось на выкатку в прод на кнопочку, которую тебе самому лучше никогда не жать.

Смарт-девайсы, IoT и бытовуха на костылях

Смарт-лампочка требует китайского облака задеплоенного на кухне дядюшки Ляо. Холодильник на Android 7.1. ТВ без обновлений. Колонка зависает от фразы «погода на завтра». Стиралка требует приложения, которое не работает с новым телефоном. Умный дом, который работает через Wi-Fi и молитвы.

Устройства живут три года. Потом API ломается. Поддержка исчезает. Новый телефон — старая колонка мертва. И так по кругу. Умный дом превращается в гробницу технологий, где каждое устройство ждёт своего некроманта.

Ты хочешь просто включить свет, но должен пройти аутентификацию, handshake с облаком, TLS-обмен ключами, и ещё чтобы DNS сработал. Интернет лёг — всё, живи в темноте. Умная розетка не включается без обновления. Датчики не видят друг друга, потому что ты выбрал Zigbee, а они на Z-Wave. Или наоборот. Или Bluetooth Low Energy, который «иногда».

Ты хотел автоматизацию, а получил консалтинг на дому. Каждый гаджет — со своей прошивкой, со своим приложением, со своей регистрацией. Отправка логов в Китай — по умолчанию. Локальный режим — либо не работает, либо спрятан глубоко под настройками с предупреждением: «мы не рекомендуем».

Смарт-девайсы — это IoT в смысле «Internet of Torment». Когда холодильник требует OAuth, а выключатель — обновление через adb shell. Добро пожаловать в будущее. Останься без света и рассудка.

Заключение: цифровой бог на гнилом фундаменте

Нейросети приходят в мир, где не работает копипаст. Где кнопка «печать» крашит LibreOffice. Где Bluetooth живёт по своим законам. Где системы разрабатываются быстрее, чем решается проблема диареи. Где даже самый банальный софт — всратое поделие с тонной геморроя.

Вместо инженерии — магия. Вместо стабильности — маркетинг. Вместо интерфейса — туториал на YouTube. Мы зовём ИИ в помощь, потому что давно отчаялись разобраться сами. Потому что всё уже настолько усложнилось, что проще научить машину разгребать говно, чем перестать его производить.

И каждый раз, когда ты видишь новое нейросетевое чудо — вспомни, как ты настраивал звук. Сколько раз ты открывал настройки печати. Как выглядела форма логина в корпоративной CRM. Как всё зависло после обновления. Это и есть твой цифровой бог. Смешной. Забагованный. Кривой. Но почему-то всё ещё живой. И, такой родной и любимый.